Menü

Das Projekt „Archäo-Tourismus auf dem Donnersberg“

– Planung und Realisierung –

Mächtig beherrscht der Donnersberg mit seinem langgestreckten Plateau

das Nordpfälzer Bergland (Blick von Osten)

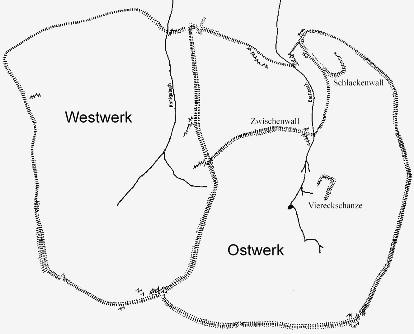

Für Natur- und Wanderfreunde ist die Region mit dem Donnersberg als zentralem Zielpunkt bereits seit langem ein Geheimtip; Archäologiebegeisterte kamen allerdings auf dem Donnersberg bislang kaum auf ihre Kosten. Dabei beherbergt das mächtige Bergplateau eine der größten spätkeltischen „Stadtanlagen“ nördlich der Alpen. Caesar nannte in seinem „Bellum Gallicum“ (Keltischer Krieg) alle mit Mauerringe befestigten Höhensiedlungen der Kelten seiner Zeit „Oppidum“, Stadt, ein Ausdruck, der von der archäologischen Fachwelt übernommen wurde. Das Oppidum auf dem Plateau des Donnersberges hat mit einer Innenfläche von insgesamt 240 ha und den größtenteils noch als mächtigen Wällen erhaltenen ehemaligen Mauern von 8,5 Kilometer Länge beachtliche Ausmaße zu bieten. Dazu kommen mehrere interessante Anlagen im Inneren des Mauerringes, die auch heute noch obertägig sichtbar sind: eine sog. „Viereckschanze“, ein rechteckiges Areal umgeben von einem niederen Erdwall mit vorgelagertem Graben sowie der rätselhafte hufeisenförmige „Schlackenwall“ im Nordosten des Oppidums, in dessen Umfeld durch hohe Hitzeeinwirkung verschlackter Rhyolith in größeren Mengen zu finden ist. Mit seiner Gesamtausdehnung, den gut erhaltenen Wällen und Toranlagen sowie den Innenbebauungen stellt die spätkeltische Stadtanlage eines der bedeutendsten archäologischen Denkmäler der Pfalz dar und sollte auch überregional im Rahmen der spätkeltischen Forschung einen wichtigen Platz einnehmen.

Plan der erhaltenen Versturzwälle der keltischen Stadmauer sowie der obertägig sichtbaren Wallmonumente im Inneren des Oppidums (Schlackenwall, Viereckschanze).

Nach kleineren Ausgrabungskampagnen im ersten Drittel des 20. Jhd. dauerte es weitere 40 Jahre, bis auf dem Donnersberg längerfristige archäologische Aktivitäten stattfanden. H.-J. Engels, späterer Leiter des Amtes für Bodendenkmalpflege Speyer, begann mit finanzieller Unterstützung der Akademie der Wissenschaften Mainz im Jahr 1973 hier zehn Jahre andauernde Grabungen, die jeden Sommer etwa 2-3 Monate dauerten. Im Laufe seiner Arbeiten öffnete er 27 Grabungsstellen im Bereich des Oppidums, darunter mehrere Wallschnitte, Sondagen in der Viereckschanze und am Schlackenwall. Die als mehrbändige Reihe geplante Publikation seiner Grabungsergebnisse kam aber bis heute bedauerlicherweise nicht zustande; lediglich Band 1 der Reihe „Der Donnersberg“ (Bd. 1: Die Viereckschanze) wurde 1976 vorgelegt; über die übrigen Grabungsergebnisse zu den keltischen Hinterlassenschaften informiert nur ein kurzer Vorbericht, der aber nicht mehr als einen oberflächlichen Eindruck von den Ergebnissen der langjährigen archäologischen Arbeiten geben kann. Daher findet der Donnersberg in der Keltenforschung bis heute kaum einmal Erwähnung, wissen wir doch wenig über Beginn der Besiedlung, Entstehung und Geschichte der einzelnen Denkmalobjekte oder das Schicksal seiner Bevölkerung. Ab 1984 versank die große Stadtanlage in einen tiefen „Dornröschenschlaf“, aus dem sie nun, 20 Jahre später, endlich - nachhaltig – wieder erweckt werden soll. A. Zeeb-Lanz, seit Sommer 2001 zuständige Gebietsreferentin für den Donnersberg, hat es sich zu einer ihrer zentralen Aufgaben gemacht, den keltischen Donnersberg zu erforschen und die Ergebnisse sowohl in wissenschaftlichen Veröffentlichungen vorzulegen, als auch der interessierten Öffentlichkeit am Donnersberg vor Ort sowie in populärwissenschaftlichen Schriften die Geschichte der keltischen Besiedlung des Donnersberges nahe zu bringen.

Nordostecke der Viereckschanze auf der Innenfläche des Oppidums

Seit dem Jahr 2009 ist nun das Thema „Archäologie und Tourismus auf dem keltischen Donnersberg“ als Teilprojekt im Rahmen eines LEADER-Projektes des „Donnersberger und Lautrer Landes“ mit einer Finanzierungsgrundlage versorgt, die es ermöglicht, anhand einiger Grabungsschnitte und Sondagen Einblicke in das Bau- und Siedlungsgeschehen der spätkeltischen Bevölkerung des Donnersberges zu gewinnen. Zusätzlich sind ausführliche Info-Tafeln zur Geschichte des Donnersberges und, direkt an den Einzeldenkmälern, zu den jeweiligen Besonderheiten Teil des Projektes. Eine neue Wegmarkierung des „Keltenweges“ entlang der Wälle und Einzelobjekte gehören ebenso wie Wegweiser zu den Einzeldenkmälern und mittelfristig ein Führungsheft zu den geplanten Maßnahmen. Umgesetzt wurde im Spätsommer 2009 bereits ein Wallschnitt durch den Mittelwall, der 2010 auch öffentlichkeitswirksam konserviert und präsentiert werden wird; das Gesamtprojekt ist auf vier Jahre angelegt.

Das Modellgehöft „Keltendorf Steinbach“

am Fuße des Donnersbergs aus der Vogelperspektive

Die Führung auf dem Donnersberg im Rahmen des ARU-Veranstaltungs-programmes 2010 am 11. Juni (9:00 Uhr bis ca. 13:00 Uhr) wird von A. Zeeb-Lanz geleitet. Sie führt sie zu allen obertägig sichtbaren Einzelobjekten der keltischen Stadtanlage ebenso wie zu dem rekonstruierten Teilstück eines originalen, 1979 ausgegrabenen Mauerabschnittes, einer Zangentoranlage und dem 2009 freigelegten Wallschnitt. A. Zeeb-Lanz, die für alle bisherigen Ausgrabungen des 21. Jhd. verantwortlich ist, wird dabei Einzelheiten erläutern und sowohl in die Forschungsgeschichte zum Donnersberg einführen als auch Ausblicke in die zukünftigen archäologischen Arbeiten der nächsten Jahre bieten.

Rekonstruktion eines Stückes der südlichen Pfostenschlitzmauer

des Oppidums in Originalgröße

Festes Schuhwerk und, je nach Witterung, regen- und windundurchlässige Überbekleidung sind für die Teilnahme an der Führung angesagt (Achtung: mit 687 m ü.NN ist der Donnersberg die höchste Erhebung des Nordpfälzer Berglandes – in der Regel ist es auf dem Plateau einige Grade kälter als in der Ebene!).

Einer der „Starfunde“ der letzten Jahre:

Ein figürlich verzierter Trinkhornendbeschlag aus Bronze